18. Juni: Viel Spaß mit der Bigband Bremerhaven

Gute Laune in der Grille, viele Leute waren von nah und fern gekommen, um zu hören, sich zu treffen sowie zu essen und zu trinken. Toller Abend!

16. Juni: Knapp am Unglück vorbei geschrammt

Der Wremer Krabbenkutter Polli hatte plötzlich was Schweres in beiden Netzen.- Das Fanggeschirr war so stark belastet, dass die Netze nicht gehoben werden konnten. Und dann brach der Ausleger. Der Schipper Jan hat schnell reagiert und die Fanggeschirre abgeschnitten. Er musste sie zurücklassen. In Büsum war die Reparatur schnell gemacht und nun müssen noch die Fanggeschirre gesucht und geborgen werden.

Die Bergung konnte am darauffolgenden Tag erfolgreich abgeschlossen werden und wir konnten die Fanggeschirre wiederfinden und bergen. Sie hatten sich in einer Kultur junger Miesmuscheln verfangen. Ein Netz hat nur kleinere Schäden davongetragen, das andere ist ein Totalschaden.

10. Juni: Katamaran vor Wremen gestrandet

Motorschaden bei schlechtem Wetter und der Wremer Hafen in Sicht. Aber nicht bedacht hat der Schipper, dass sein Schiff zu groß, zu breit und zu tief ist für unseren schmalen Priel.

Die DLRG kam bei Hochwasser zu Hilfe und zog das Schiff in den Hafen. Da liegt es nun.

7. Juni: Maibaum erfolgreich versteigert

Nachdem es den Mitgliedern der beteiligten Vereine mit vereinten Kräften gelungen war, den Maibaum aus der Senkrechten wieder in die Waagerechte zu bringen, konnte die Versteigerung beginnen.

Der Auktionator Andreas hat sich große Mühe gegeben, den Maibaum für möglichst viel Geld zu versteigern.

Es ist ihm gelungen, 550 € aus den um den Bierwagen versammelten Personen herauszuquatschen. Es muss jeder ja nur 1 € jeweils dazugeben, aber das natürlich mehrfach. Da das Geld für die Jugendabteilungen der beteiligten Vereine genutzt wird, fällt die Spende auch nicht schwer. Die Jugendlichen der Feuerwehr, der Schützen, des TuS, des Tennisvereins können sich über eine stattliche Summe freuen. Für größere Spenden brachte Regina ein Extratablett.

Todesfälle im Juni:

Erika Berkhout geborene Sauerbier. 27. Mai 1939 bis 7. Juni 2025

Friedhelm Bartels 14. Februar 1950 bis 3. Juni 2025

Friedhelm Bartels war Ortsheimatpfleger von Padingbüttel, ´Er war wesentlich an unserer gemeinsamen Aktion zum 500. Gedenkjahr des Aufstandes der Wurster gegen den Bremer Bischoff Christof und des Todes von Tjede Peckes beteiligt.

1. Mai: Wremer Krabbentag

Inzwischen veranstaltet der Heimatkreis den Krabbentag vor dem Museum für Wattenfischerei und auf dem Dorfplatz zum 32. Mal. Das Programm hat sich bewährt. Es gibt Krabbenbrot mit Rührei, Schollenfilet oder Krabbenfrikadelle mit Kartoffelsalat oder auch Matjesbrötchen aus der Krabbenküche. Dort bildet sich immer wieder eine Schlange, weil die tüchtige Küchencrew gegen den Ansturm kaum ankommt. Sie erbringt dort eine großartige Leistung.

Auf dem Platz gibt es Getränke vom Getränkewagen, das Kuchenzelt mit unendlich vielen von den Mitgliedern hergestellten Torten und eine Bude zum Einkauf des neuen Kalenders für 2026 und vielen anderen Dingen mehr. Die Handwerker stellen ihre heißbegehrten Waren wie Seile von der original Reeperbahn, Besen und Holzwaren her, der Herr Zauberer begeistert die Kinder mit seinen Kunststücken und stellt anschließend aus Luftballons viele lustige Figuren her, der Seemannschor Debstedt unterhält musikalisch und Henning Siats, der Vorsitzende des Heimatkreis, unterhält sich in der Talkrunde mit interessanten Gästen. Der Oberdeichgräfe Veldmann und die Verantwortliche für die Deichverbände beim Kreisverband Kathy Müller geben Auskunft über die Arbeiten am Siel, Hendrik Friedrichs, der zweite Vorsitzende des Heimatkreises stellt den neuen Kalender mit dem Thema, „Wremen und siene Bööm“ vor, Gerd Hohlmann vom Vorstand des Gewerbevereins berichtet über das 25-jährige Jubiläum des Vereins und Gabi Eckert vom Kuriosen Muschelmuseum kommt mit Karl-Heinz-Runge, der allen Interessierten zeigt, wie man Schiffsmodelle in Flaschen bugsiert. Beide Museen sind geöffnet und die Kirche begrüß0t viele Gäste zur Besichtigung.

Das Highlight war wieder der Krabbenpulwettbewerb, zu dem sich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer anmelden wollten, als Krabben da waren. Schließ´lich musste die Liste bei 25 geschlossen werden, mehr Platz zum Pulen gab es nicht.

Nachdem schon am Vortag in zwei Schichten kistenweise Krabben für den Verkauf gepult wurden, arbeiteten auch am Festtag bei schönem Wetter an allen Stationen viele Mitglieder des Heimatkreises hart in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich.

Es war wieder eine tolle Veranstaltung!!!

Wetter im Mai

Durchschnittstemperatur: 12,9 °C – langjähriges Mittel 12,3 °C

Niederschlag: 44 l/qm – langjähriges Mittel 61 l/qm

Sonnenscheindauer: 265 Stunden – langjähriges Mittel 202 Stunden

Wetter im Frühjahr

Durchschnittstemperatur: 9,9 °C – langjähriges Mittel 7,9 °C

Niederschlag: 81l/qm – langjähriges Mittel 168 l/qm

Sonnenscheindauer: 730 Stunden – langjähriges Mittel 455 Stunden

24. Mai: METAscales macht Wremen zum Reallabor

Der Hamburger Wissenschaftler Anton Knor vom Institut für Geografie wird mit Wremerinnen und Wremern zusammen an dem Projekt arbeiten, bei dem es um die großen Herausforderungen durch Extremereignisse wie Stürme, Sturmfluten, Starkregen, Überschwemmungen und Hitzewellen geht, die die Menschen an der Küste ganz besonders treffen können. Die Auswirkungen von künftigen Naturgewalten sind schwer vorherzusagen, sollen aber besser verstanden werden, um den Küstengemeinschaften mehr Sicherheit beim Umgang mit den Gefahren geben zu können.

Der Inhalt zur gemeinsamen Bewältigung der Herausforderungen werden sein: Klimadaten erfassen, ein Blick in die Geschichte werfen, politische Entscheidungen zum Küstenschutz untersuchen, Strategien des Katastrophenschutzes, Möglichkeiten der Frühwarnung und interdisziplinäre Zusammenarbeit zu entwickeln.

Akteurinnen und Akteure in den Gemeinden arbeiten mit Vertreterinnen und Vertretern aus Natur- und Ingenieurwissenschaften unter gesellschaftlichen Perspektiven zusammen.

Die Koordination liegt bei der technischen Universität Braunschweig, die Laufzeit geht bis Ende 2026, die Initiative kommt von der Deutschen Allianz Meeresforschung, gefördert wird das Projekt von den fünf Bundesländern an der Küste und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Projektpartner sind weitere Verbände und Institute an mehreren norddeutschen Universitäten.

Wremen wurde als Ort direkt an der Küste mit der Nordwest-Ausrichtung – die klassische Sturmflutrichtung – und dem Siel für die Entwässerung der Marsch neben Nordstrand in Schleswig-Holstein ausgewählt.

In den nächsten Monaten werden Workshops die spezifischen Probleme vor Ort untersuchen, um künftigen Extremwetterereignissen begegnen zu können. Beteiligt werden Vertreter des Deichverbandes, des Ortsrats, des Seniorenheims, aus Grundschule und Kindergarten, vom Verkehrsverein, Wattenfischereimuseum und aus der Landwirtschaft, die als Multiplikatoren im Ort auftreten sollen.

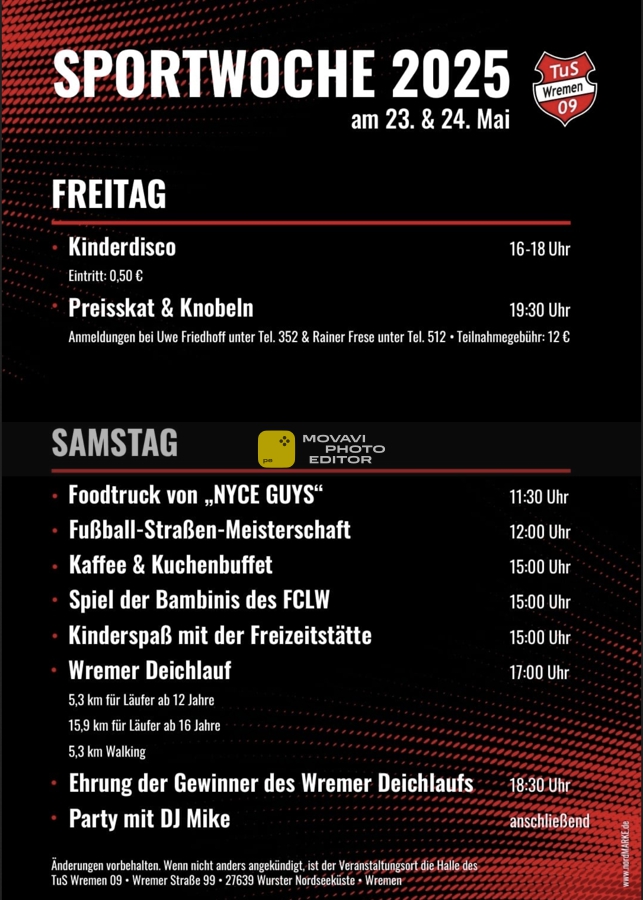

24. Mai: Deichlauf

Der 37. Deichlauf ging wieder über die beiden bekannten Strecken, 5,3 km und 15,9 km. 109 Läuferinnen und Läufer gingen an den Start. Vinita Krempel und Antonio Sanchez Benitez kamen fast gleichzeitig ins Ziel, er brauchte über 5,3 km 19 Minuten und 53 Sekunden, während Vinita vom TuS Dorum nach 19:51 über die Ziellinie lief.

Damit hat Vinita Krempel den 1. Platz belegt!!! Herzlichen Glückwunsch

Über 15,9 km brauchte Stephan Lehmann nur 1 Stunde, 5 Minuten und 4 Sekunden. 14 Walkerinnen und Walker bewältigten die 5,3 km lange Strecke und die meisten kamen überglücklich ins Ziel.

Fotos: Renate Grützner

Die Verpflegung anschließend ließ keine Wünsche offen.

Endlich wieder Krabbentag!!!

Mai: Tourismus in der Gemeinde

2024 gab es wieder eine Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen in der Gemeinde Wurster Nordseeküste.

Gesamtübernachtungen : 2024 1 330 055 gegenüber 2023 1 318 191

Gesamtgästezahl: 2024 129 469 gegenüber 2023 124 377

Sie blieben durchschnittlich 5,57 Tage und kamen hauptsächliche aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Nach Wremen kamen 2024 29 357 Gäste, die Anzahl der Übernachtungen betrug 247 679. davon 26 010 in Zweitwohnungen und 5383 Gäste mit 59 935 Übernachtungen auf dem Campingplatz.

(2023 waren es 27 568 Gäste mit 233 244 Übernachtungen, davon 5468 Gäste mit 53 336 Übernachtungen auf dem Campingplatz.)

7. Mai: Endlich wieder Grille…

… in Wremen. Und das bei gutem Wetter. Viele alte Bekannte konnte man im Kurpark wieder begrüßen.

Hoffentlich gibt es in der bevorstehenden Saison noch mehr so schöne Abende!

Todesfälle im Mai

Sigrid Stüvecke 11. Januar 1942 bis 30. Mai 2025

Rita ´Günther 13. November 1932 bis 26. Mai 2025

Dorte Wöbber 2. April 1941 bis 18. Mai 2025

Wetter im April:

Durchschnittstemperatur: 10,5 °C – langjähriges Mittel 7,5 °C

Niederschlag: 29 l/qm – langjähriges Mittel 52 l/qm

Sonnenscheindauer: 235 Stunden – langjähriges Mittel 151 Stunden

30. April: Mit vereinten Kräften…

der Feuerwehr, der Schützen, den Turn- und Sportlern und Tennisspielern ist es wieder gelungen, den Maibaum aufzurichten. Natürlich hat es wieder etwas gedauert, damit die versammelten Gäste und Einheimischen genug Zeit hatten, zum essen, trinken und klönen!

26. April: Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus!

Die nächste Grillesaison steht bevor. Mitglieder der Grillemannschaft arbeitet, putzt, repariert, bereitet alles vor, damit es am 7. Mai mit dem Wremer Shantychor und den Schlicksticks wieder losgehen kann.

23. April: Theater im Gästezentrum

Das piccolo teatro gibt seine letzte Vorstellung in dieser Herbst-Winter-Frühjahrs-Saison. Die Vorstellungen des kleinen Bremerhavener Theaters erfreuen sich in Wremen immer größerer Beliebtheit. Viele Gäste kommen ins Gästezentrum, wo die verschiedenen Stücke jeweils einmal zur Aufführung kommen. Manche Gäste müssen sich noch eine Sitzgelegenheit organisieren, weil mehr kommen als erwartet. Die Organisation liegt beim Verkehrsverein, Mitglieder bauen auf und ab, sorgen für die Getränke, sitzen an der Kasse, während die Kurverwaltung das Gästezentrum dafür zur Verfügung stellt.

Das Theaterstück „Sechs Tanzstunden ibn sechs Wochen“ von Richard Alfieri, gespielt von Katharina Schumacher und Stefan Wilde gefiel besonders gut und bekam sogar standing ovations. Die Regie führte Hans-Joachim Reich und Daniel Meyer-Dinkgräfe.

April: Unsere Museen sind wieder geöffnet

Im Kuriosen Muschelmuseum gibt es jetzt zusätzliche viele Buddelschiffe zu bestaunen. Ein Schatz wurde geborgen, alles schön geputzt und jetzt stehen große und kleine Flaschen mit verschiedenen großen und kleinen Schiffen auf Fensterbänken und Vitrinen.

April: Was passiert am Siel?

„Küstenschutz und Agrarstruktur

– Grundinstandsetzung des Wremer Siels 2025

– Sanierung des Hubtors, des Tragwerks und der Hydraulik

– Säuberung und Sanierung des Sielkanals

– Stahlwasserbau, Betonsanierung und Sanierung der Außenanlagen

– Einbau einer modernen elektronischen Mess-, Steuer- und Regelungstechnik“

Die Arbeiten finden im sturmflutfreien Bauzeitenfenster von April bis August statt und kosten rund 830 000 €

Der Deichverband und NLWKN

Nach 50 Jahren wird renoviert. Als damals der 80 m lange Betondurchlass verlegt wurde, war der Deich offen.

Jetzt muss es so gehen. In dem 1,5 x 1,5 m großen Siel wird von innen nach dem rechten geschaut, gereinigt und gegebenfalls ausgebessert. Deshalb muss es dort trocken sein. Die Waserlöse und der Auslass in den Hafen wird abgeriegelt, so dass weder von binnen noch von der Weserseite Wasser eindringen kann.

Ende Mai kann dann voraussichtlich das Hubtor wieder versenkt werden. Ende Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

April: Baustelle am Wremer Specken

Die überfahrten zum Baugrundstück sind fertig. Eigerntlich kann der Bau des neuen Feuerwehrhauses beginnen. Zunächst wird aber ein anderes der vier zu bauenden Feuerwehrhäusern der Gemeinde Wurster Nordseeküste in Angriff genommen. In der zweiten Jahreshälfte geht es dann in Wremen los und 2026 kann die Feuerwehr dann umziehen. Vorher kommt noch ein neues Feuerwehrfahrzeug, das nicht mehr in das alte Feuerwehrhaus passt und zunächst woanders untergebracht werden muss.

19. April: Osterfeuer – ein großes Fest

Erst tragen die Jugendlichen und Kinder der Feuerwehr die brennenden Fackeln vom Dorfplatz zum großen Haufen an der Bahn. Sie wissen, wie man brennende Fackeln tragen muss, denn sie haben alle einen Fackelführerschein gemacht. Auf dem Brennplatz warten schon viele Menschen, Große und Kleine, Gäste und Einheimische. Dann werden die Fackeln auf Kommando von allen Seiten in den großen Buschhaufen gesteckt. Er geriet schnell in Brand, denn die trockenen Äste und Zweige fingen sofort Feuer. Und das wärmte sofort. Gut, bei dem kalten Wetter. Es wurde wieder ein schöner Abend, die Feuerwehr passte auf alles gut auf, der Schützenverein, der TuS und der Tennisverein sorgten für reichlich Speis und Trank.

NACHTRÄGE:

März: Die Tjede-Peckes-Schule wird zur Kinderrechteschule

In der Schule herrscht ein fröhliches Durcheinander, die Kinder feiern die Vielfalt in der Schule, die das Zertifikat des Kinderrechte-Programms der UNICEF überreicht bekommen hat. Kinder sollen zu engagierten, informierten Bürgern heranwachsen und sie müssen wissen, welche Rechte sie haben, erklärt Franziska Just, die Teamerin für das Kinderrechte-Programm, die extra nach Wremen zu diesem Fest angereist ist.

Die Schulleiterin Natalie Glomb betont, dass die Kinder das Festprogramm selber gestaltet haben. Sie wirbeln zu der Musik herum und stampfen im Takt auf den Boden, entschieden und energisch „Gegen dunkle Mächte – Kinder haben Rechte“ singen sie zu einer mitreißenden Melodie. Dann heißt es „Halt – der Wald bleibt!“ – denn sie fühlen sich der Umwelt verpflichtet.

Auf die Frage, was den Kindern zu Kinderrechten einfällt, haben sie eine ganze Menge zu sagen: Recht auf Privatsphäre, Recht auf Schule, auf Gesundheit, Freiheit und Leben – das sind die Antworten.

Nach der Feier pflanzt der stellvertretende Ortsbürgermeister Marius Richter zusammen mit den Kindern einen Apfelbaum im Hof und sagt: „Wenn ihr mal Kinder habt, die hier zur Schule gehen, dann ist der Baum groß. Das erinnert euch dann an den heutigen Tag und die Kinderrechte.“

Aber noch ist das Fest nicht zu Ende, die neue Spielzeughütte voll mit Frisbees, Pferdegeschirr, Mini-LKW und anderen Gegenständen zum Spielen wird eingeweiht, alles gut zu brauchen für das Spiel in der Pause.

11. Januar: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr

Der Ortsbrandmeister Markus Heimbüchel berichtet, dass in der Wremer Feuerwehr zur Zeit 53 Mitglieder aktiv sind. Im Vorjahr musste die Wehr 36 mal ausrücken, davon 13 Einsätze wegen Bränden. 22 mal musste Hilfe geleistet werden und ein Brandsicherheitsdienst bestritten werden. Drei Einsätze waren besonders erwähnenswert: Im Juni wurde im Haus Eden ein auffälliger Geruch bemerkt. Es stellte sich heraus, dass jemand Buttersäure versprüht hatte. Im Oktober erfolgte ein Einsatz bei einem Zugunglück mit Todesfolge am Mulsumer Bahnübergang und im Dezember stieß ein PKW auf der Kreisstraße mit einer Kuh zusammen. Der PKW landete auf dem Dach, aber es kam zu keinem Personenschaden.

23 Lehrgänge und Fortbildungen wurden von den Kameradinnen und Kameraden absolviert. Der Ortsbrandmeister beklagt, dass die Zuteilung der Lehrgänge weiterhin unzureichend sei.

Die Feuerwehr ist auf den örtlichen Veranstaltungen Osterfeuer, Maibaumaufstellen und Maibaumversteigern und auf dem Weihnachtsmarkt dabei, wobei die Zusammenarbeit mit den Vereinen sehr gut klappt.

In diesem Jahr ist aus Anlass des 112-jährigen Bestehen der Wremer Feuerwehr eine Festwoche im August geplant. Es findet ein Kommersabend mit einer Verbandsversammlung statt. Die Blaulichtorganisationen stellen sich der Öffentlichkeit vor, Samstagabend wird eine Blaulichtparty im Saal est. 1848 gefeiert und am Sonntag findet ein Festzug statt.

Es gibt 13 Kameraden in der Altersabteilung, die Kinder- und Jugendfeuerwehr laufen gut.

Das neue Fahrzeug sei im Bau und werde im Herbst wohl ausgeliefert.

Die Überfahrten über die Wasserlöse für das neue Feuerwehrhaus sind im Frühjahr fertig. Baubeginn ist in der zweiten Jahreshälfte geplant und Fertigstellung 2026. Es wird mit Kosten 4,3 Millionen € gerechnet.

Der Förderverein hat 340 Mitglieder und macht immer wieder die Anschaffung von Gerätschaften möglich. Im Vorfahr konnte eine Akkukreissäge gekauft werden. Außerdem nahmen die Brandschutzerzieher am Bundesforum Brandschutzerziehung und -aufklärung teil.

Im Mai war eine Abordnung zu Besuch in Polen. Leider verstarb im September der dortige Ortsbrandmeister Piotr Pakula. Eine Wremer Delegation fuhr zum Begräbnis nach Galkow Duzy und unser Ortsbrandmeister Markus Heimbüchel konnte mit einer Rede an der Trauerfeier teilnehmen.

15. April: Ergänzung von der Mitgliederversammlung des Fördervereins:

Der Plan, das alte Feuerwehrhaus in der Üterlüespecken zu behalten, ist aufgegeben worden. Es ist im Eigentum der Gemeinde Wurster Nordseeküste, die keinerlei Möglichkeit sieht, das Haus weiterhin zu unterhalten. Es gab viele Ideen für die weitere Verwendung, die allerdings nicht realisiert werden können.

Bei der Schrottsammlung der Feuerwehr 2024 konnten 4000 € eingenommen werden. In diesem Jahr wurden zwei Container Schrott gesammelt. Der Erlös steht noch nciht fest.

2. April: Der letzte Herdfeuerabend der Saison ..

.. war nochmal ein Highlight. Vorbereitet von Henning Siats als Vorsitzender des Wremer Heimatkreises hat Manfred Benhof vom Förderverein des Leuchtturms Roter Sand und Thomas Bahr, den Vorsitzender des Fördervereins über den Obereversand eingeladen, über „ihre“ Leuchttüme zu erzählen. Henning Siats und Manfred Benhof sind Initiatoren im Deutschen Förderverein für die Europäische Leuchtturmstrasse. Inzwischen gibt es auch den Verein für die Europäische Leuchtturmstraße.

Dazu gehören u.a. der Kleine Preuße, Obereversand und Roter Sand. Manfred Benhof engagiert sich seit vielen Jahren für den großen alten Leuchtturm Roter Sand in der Wesermündung, der schon lange außer Betrieb ist. Bald muss eine Entscheidung getroffen werden, was mit ihm geschehen soll. Etwas ärgerlich, dass Bremerhaven offenbar bisher keinen Platz für diesen geschichtsträchtigen Leuchtturm gefunden hat, der das Urbild eines Leuchtturms abgibt.

Manfred Benhof berichtete über die Kulturroute des Europarates „Leuchttürme“, zu denen auch Leuchttürme in Frankreich, Portugal, Estland und der Ostsee gehören. Henning Siats konnte vieles über den Kleinen Preußen erzählen und Thomas Bahr als Vorsitzender des Fördervereins über den Obereversand, der seit 2003 vor Dorum-Neufeld seine Heimat gefunden hat.

Vor Beginn des sehr interessanten Abends, konnte das Publikum wunderschöne Fotos und Bilder von Leuchttürmen bewundern, die Hendrik Friedrichs, 2. Vorsitzende des Heimatkreises, für die Show zusammengestellt hatte.

1. April: Saisoneröffnung mit Kuchen

Am 12. April werden unsere Museen wieder geöffnet. Zur Einstimmung sind die Museumswächterinnen und -wächter der drei Museen Deichmuseum, Wattenfischereimuseum und Muschelmuseum zum gemütlichen Zusammensein mit Kaffee und Kuchen ins Gästezentrum gekommen.

Ein herrliches Kuchenbüfett will geplündert werden.

Die Dienstpläne wurden verteilt. Es gibt ein paar neue Gesichter. Es gab auch ein paar Ansagen: die Eintrittspreise sind konstant geblieben, einige der Verkaufswaren im Muschelmuseum sind teurer geworden. Und jetzt sind im Muschelmuseum auch jede Menge Buddelschiffe zu bestaunen.

1. April: Neue Markierungen auf dem Parkplatz

Endlich ist es soweit. Schon 2022 hat der Ortsrat ein Parkkonzept erstellt, um die Situation am Deich mit parkenden und Parkplatz suchenden Pkw zu entschärfen. Nachdem die Schilder mit dem Hinweis auf den großen kostenfreien Parkplatz hinter dem Deich stehen, werden jetzt die Markierungen auf der Zufahrt und auf dem Hafenparkplatz aufgebracht. Dazu gehört auch eine große 30 auf der Strandstraße für die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 kmh und eine große 20 auf der Deichüberfahrt bis zum Hafen auf 20 kmh. Auf dem Parkplatz werden 30 Parkplätze entstehen, davon drei Behindertenparkplätze. Es gibt Freiflächen für die Zufahrt zum Sportschipperhafen und für den entgegenkommenden Verkehr auf der schmalen Zufahrtstraße. Wohnmobile dürfen dort gar nicht mehr parken. Insgesamt erhöhen die Maßnahmen die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer. Es bleibt hzu hoffen, dass wilde Rangiermanöver und Parken auf dem Deich der Vergangenheit angehören.

Am besten werden Pkw aber gleich auf dem großen Parkplatz abgestellt. Den Rest des Weges zum Hafen kann man gut zu Fuß gehen.

Ab Mitte April wird das Siel saniert

Der Oberdeichgräfe erklärt, dass das Siel in die Jahre gekommen sei und grundsaniert werden muss. 50 Jahre nach dem Neubau des Siels 1975 müssen Hub- und Stemmtore erneuert werden. Innerhalb des Deichfusses befindet sich das 85 m lange und Betonsiel mit einem Durchlass von 1,50×1,50m. Um den Neubau wurde damals gerungen, sollte doch die Entwässerung über den neugebauten Grauwallkanal erfolgen. Wäre es so gekommen, hätte der Hafen in kürzester Zeit nicht mehr existiert. Denn ohne Wasserdurchfluss verschlickt der Hafen. Das Hubtor befindet sich unterhalb des Hütte am Binnendeich. Es erlaubt die Spülung des Hafens mit dem Wasser, welches vorher in den Mahlbusen eingelassen wurde.

Die auszuführenden Arbeiten müssen in die sturmflutfreie Jahreszeit gelegt werden. Zunächst wird das Hubtor bei trockengelegten Siel erneuert. Außerderm muss das Sielgebäude neu gedeckt werden. Die Kosten der gesamten Maßnahme von 830 000€ teilen sich Bund und Land.

Es wird zu Beeinträchtigungen der Zufahrten kommen.

Der Deichverband lädt zur Informationsveranstaltung am 7. April um 19 Uhr im Gästezentrum ein.

Todesfall im April

Georg Beerbaun 13. September 1947 bis 1. April 2025

Wetter im März:

Durchschnittstemperatur: 6,2 °C – langjähriges Mittel 3,9 °C

Niederschlag: 8 l/qm – langjähriges Mittel 55 l/qm

Sonnenscheindauer: 223 Stunden – langjähriges Mittel 102 Stunden

8. März: Dorfputz und die Sonne lacht

Bei herrlichstem Wetter zogen Bürgerinnen und Bürger durch die Ort und sammelten Müll auf. Zwischen 30 und 40 große und kleine Leute waren dem Aufruf des Ortsbürgermeisters gefolgt und fanden sich morgens mit Harke und Handschuhen vor dem Feuerwehrhaus ein. Die Putzgruppen bekamen blaue Säcke und eine Karte mit den zu säubernden Straßen und Wegen mit auf den Weg. Nach getaner Arbeit versammelten sich alle mit ihren gefüllten Müllsäcken wieder vor dem Feuerwehrhaus, wo Peter schon die Bratwürste auf den Grill gelegt hatte.

Das regelmäßige Müllsammeln zeigt Wirkung, bei der alljährlichen Frühjahrsaktion kommt immer weniger zusammen.

7. März: Der TuS lädt ein.

Während der Jahreshauptversammlung wurden langjährige und verdiente Vereinsmitglieder geehrt.

Es waren viele zu Ehrende in die „Wremer Fischerstube“ eingeladen, aber Etliche waren verhindert und einige wünschten bedauerlicherweise keine Ehrung.

Mit der Goldenen Ehrennadel und einer Urkunde für ihre 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Ute Stelling und Harald Cassebohm ausgezeichnet. Ute erhielt noch einen Blumenstrauß. Beide Jubilare waren stets aktiv im TuS unterwegs.

Ute mit Urkunde und Blumen im Arm und Harald präsentiert stolz die Ehrenurkunde.

Die an diesem Abend verhinderten Mitgliedern wird Uwe persönlich die Anstecknadeln mit Urkunden nachträglich aushändigen.

Dies sind für 25 Jahre Vereinstreue: Ingrid Waitschat und Helmut Klett.

Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft: Elke Annis und Thorsten Annis

Für ihre 65-jährige Zugehörigkeit: Detlef Meyer und Wilhelm Hörmann

Von links: Claudia Schwarzer, Werner Stelling, Ute Stelling, Rolf Zeitler

Mechthild Hühner, Harald Cassebohm und Uwe Friedhoff

Und während unserer Redaktionssitzung in der Woche nach der Jahreshauptver-sammlung konnte Vorsitzender Uwe unserem Redaktionsmitglied und Jubilar Werner Blohm für seine 50-jährige Mitgliedschaft die Goldene Ehrennadel mit Urkunde im TuSculum aushändigen.

Werner dankte für diese Ehrung und erzählte, dass er seine Fußballkarriere in Misselwarden-Engbüttel, hinter der Scheune von Heini Fitter, begonnen habe. Werner wurde geehrt und hält still.

Die Redaktion wünscht allen Jubilaren, bleibt gesund und fit und dem TuS treu.

Text und Fotos: Willy Jagielki

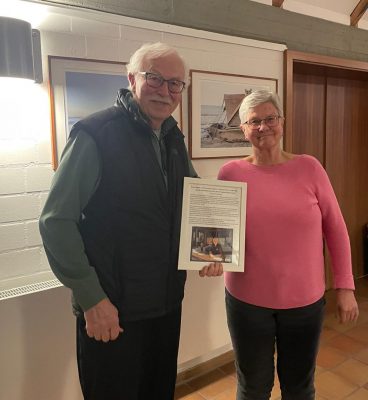

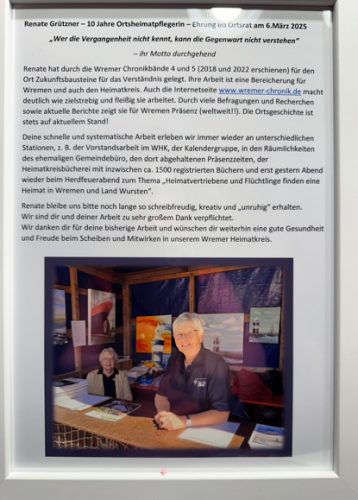

6. März: Ehrung im Ortsrat

Nach 10 Jahren als Ortsheimatpflegerin, zwei Bänden der Wremer Chronik, vielen Berichten und 10 Jahren Wremen Aktuell in www.wremer-chronik.de wurde ich im Ortsrat geehrt. Angeschlossen hat sich der Heimatkreis. Ich bekam Blumen, einen schönen Gutschein für ein frugales Mahl und jede Menge Wein. Danke! Danke! Danke! Dem ganzen war ich völlig unvorbereitet ausgeliefert und habe mich sehr gefreut!

Ich werde versuchen, den Wünschen nach weiteren aktiven Jahren im Dienste der Ortsheimatpflege von Wremen nachzukommen!

10 Jahre Ortsheimatpflege

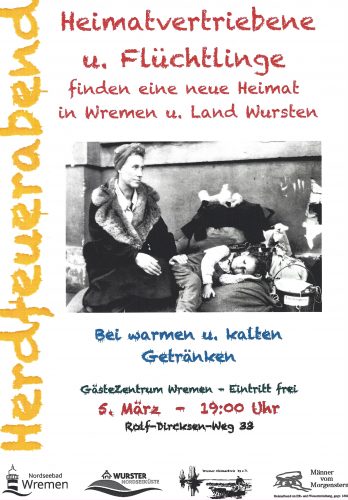

5. März: Ein Herdfeuerabend mit Emotionen

Beim Herdfeuerabend im Gästezentrum mit dem Thema „Heimatvertriebene und Flüchtlinge finden eine neue Heimat in Wremen und Land Wursten“ haben einige Nachkommen der in den Nachkriegsjahren 1945/46 in den Wurster Orten angekommenen Vertriebenen von ihren Erfahrungen berichtet.

Damals strömten auf verschiedenen meist beschwerlichen Wegen insgesamt 12 – 14 Millionen Menschen aus dem Osten des Reichsgebiets in den Westen. Man schätzt, dass 2 Millionen unterwegs starben. Auch der Kreis Wesermünde und Wremen waren Ziele. So wuchs die Bevölkerungszahl in Wremen von 1161 im Jahre 1939 auf 2037 1948. Und im Landkreis Wesermünde standen 48 256 Einheimischen nicht nur 11 797 Evakuierte v.a. aus Bremerhaven gegenüber, es kamen auch 21 153 Vertriebene dazu.

Die Situation überforderte die Orte, die Einwohner litten selber noch erheblich unter den Kriegsfolgen. Es herrschte Mangel an allem. Und die Menschen aus dem Osten kamen oft nicht mit mehr, als sie tragen konnten. Sie wurden meist nicht mit offenen Armen aufgenommen. In Wremen kamen viele im Marschenhof, in der Kaserne, im Saal des Deutschen Hauses und in Privatquartieren unter und das in unglaublicher Enge. Auch wenn die Vertriebenen Deutsche waren, so waren sie doch anders, sie hatten andere Dialekte und Gewohnheiten. Pastor Möller schreibt in der Chronik, das im Mai 1946 120 Menschen mit dem Zug aus Frankenstein in Schlesien kamen, noch mehr blieben im Zug und fuhren weiter, um in anderen Dörfern Aufnahme zu finden. Die Schlesier waren katholisch und die nächste Gemeinde war in Bremerhaven. Aber die Religion war ihnen wichtig und die Kirchengemeinde erlaubte, dass sie zunächst im damals noch kleineren Gemeindesaal und später auch in der evangelischen Kirche ihre Gottesdienste abhalten konnten.

Erstaunlicherweise klappte die Verwaltung und damit die Verteilung der Menschen auf die Orte, wobei die Verteilung in die Quartiere bei Einheimischen nicht immer konfliktfrei ablief. Die Vertriebenen mussten mit unglaublich schlechten Verhältnissen vorliebnehmen. Nicht jeder hatte ein eigenes Bett. Nahrungsmittel waren knapp, Wasser- und Kochstellen gab es oft nicht und Kleidungsstücke entstanden aus allen möglichen Stoffen. Nachkommen der damals Vertriebenen aus Ostpreußen, Schlesien und Bessarabien berichteten uns, wie es ihnen damals ergangen ist und mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hatten. Viele waren auf Höfen gelandet, wo sie oft schlechte Verhältnisse antrafen. Natürlich mussten alle, auch die Kinder auf den Höfen arbeiten.

Viele der Kinder besuchten höhere Schulen, wobei die meisten Mädchen darum kämpfen mussten. Manchmal konnten sie nur die Dorfschule besuchen, weil sie z.B. gar keine Schuhe hatten. Wer konnte, zog weiter in Städte, wo es mehr Arbeitsstellen gab. Es gab Menschen, die sich integrieren konnten, die Einheimische heirateten, die in den 1950er Jahren Häuser am Mahnhamm, in der Osterstraße oder Repsoldstraße bauten und die sogar Betriebe gründeten.

Hinter allen, die uns an dem Abend freimütig und bewegt ihre Geschichte erzählten, liegen harte Zeiten, nicht alle Einheimischen waren hilfsbereit, andere, wenn sie es konnten, aber auch großzügig. Mit Sicherheit haben die Vertriebenen in die ländlichen Bereiche viele positive Impulse gebracht. Einige haben tatsächlich eine neue Heimat gefunden, manchen ist das Gefühl von Heimat aber auch fremd geblieben.

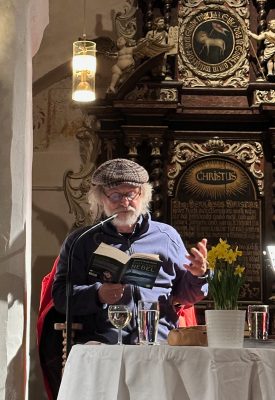

3. März: Rosenmontag mit Klaus-Peter Wolf

Er liest in der Kirche aus seinem neuen Krimi mit dem Titel „Ostfriesennebel“ und Bettina Göschl singt dazu passende Lieder. Es ist der 19. Krimi aus der Reihe mit Ann Kathrin Klaasen. „Es geht um ein perfides, kaltblütiges Spiel mit der wahren Identität eines Menschen. Wer ist Fabian Oberdieck? Ein liebevoller Vater und Ehemann oder ein Mörder und Identitätsschwindler?“, wird in der Ankündigung gefragt. Und das fragen sich jetzt alle, die da waren, denn aus den Passagen, die der Autor vogelesen hat, kann man das nicht erraten. Also unbedingt lesen!

Fotos: Renate Grützner

Todesfälle im März:

Ruth Feldwehr. 5. Oktober 1947 bis 20. März 2025

Richard Jodukat 2. März 1927 bis 13. März 2025

Detlef Mauritz – Pastor in Ruhe – 3. Februar 1944 bis 5. März 2025

„Alles hat seine Zeit“, ein Satz den Pastor Detlef Mauritz gern zitierte und jetzt ist die Zeit des Abschieds gekommen.

Detlef Mauritz kam 1983 als Pastor nach Land Wursten und war zunächst für die Kirchengemeinden Dorum, Mulsum und Padingbüttel zuständig. 33 Jahre vorher war er in der Liebfrauengemeinde von Moringen bei Göttingen in das Pastorenamt eingeführt worden.

Vorbei war die Zeit, als ein Pastor nur eine Kirchengemeinde zu versorgen hatte. Misselwarden, Mulsum und Wremen wurden zu einem Pfarramt zusammengefasst und Pastor Mauritz bekam 1994 die Aufgabe, dieses Konstrukt zu einer harmonischen Einheit zu führen. Das gelang ihm hervorragend. Hatte er bislang in Mulsum gewohnt, wo er sich mit seiner Frau Marita sehr wohlfühlte, mussten sie mit der Übernahme der Pfarrstelle in Wremen in das hiesige Pastorenhaus umziehen. Leicht ist den Beiden der Ortswechsel zunächst nicht gefallen, aber in Wremen zu wohnen, hat dem Pastor nach eigenen Aussagen später gut gefallen.

Die Zusammenarbeit mit den drei Kirchenvorständen, der langjährigen Diakonin Elke Stührmann, mit den vielen Ehrenamtlichen und mit seiner hoch geschätzten Pfarramtssekretärin der drei Gemeinden Elke Vierling verlief immer sehr harmonisch. In seinen Predigten und in seinen Worten an die Betroffenen bei Taufen, Trauungen und Hochzeiten traf er immer den richtigen Ton. Den Konfirmandenunterricht hat er zu aller Zufriedenheit umgekrempelt und effektiver gestaltet. Als er im Februar 2009 in den Ruhestand ging, war die Kiche zu seinem letzten Abschied als aktiver Pastor bis auf den letzten Platz gefüllt.

Er bezog das eigene Haus in Burweken und blieb damit Wremer Bürger.

Er war klug, immer korrekt, verlässlich, aufgeschlossen gegenüber Menschen und ein guter verständnisvoller und geduldiger Gesprächspartner. Er spielte lange Horn im Posaunenchor der Wremer Kirche. Im Team des Kinderhilfsfonds ELPIDA hat er sich unermüdlich für das Wohl von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde eingesetzt.

Im Verein „Altes Pastorenhaus Misselwarden e.V.“ war er Vorsitzender und bis zuletzt treuer Wegbegleiter und aktiver Mitgestalter. Kurz vor seinem Tod berichtete er uns stolz, dass die Rentnergang des Vereins ihn zum Frühstücksdirektor ernannt hat, weil er so einen guten Kaffee kochen konnte.

Detlef Mauritz wird an vielen Stellen fehlen. Er wird nicht so schnell vergessen werden.

Wetter im Februar:

Durchschnittstemperatur: 2,1 °C – langjähriges Mittel 1,1 °C

Niederschlag: 12 l/qm – langjähriges Mittel 44 l/qm

Sonnenscheindauer: 88 Stunden – langjähriges Mittel 66 Stunden

Wetter im Winter:

Durchschnittstemperatur: 3,1 °C – langjähriges Mittel 1,2 °C

Niederschlag: 153 l/qm – langjähriges Mittel 177 l/qm

Sonnenscheindauer: 157 Stunden – langjähriges Mittel 135 Stunden

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Quelle: Deutscher Wetterdienst

21. Februar: Im Heimatkreis war im Vorjahr wieder viel los, hier eine Auswahl:

Aus dem Bericht des Vorsitzenden Henning Siats:

Der Vorstand organisierte in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung Wurster Nordseeküste und den Männern vom Morgenstern eine Fortsetzung der erfolgreichen (jeweils 30 bis 50 Gäste) Herdfeuerabende im Wremer Gästezentrum.

Themen:

Die Brinkamas Weddewarden/Spieka-Neufeld (Dr. Jan Schilling erzählt)

Wremer Häuser: Präsentiert von deren Bewohnern mit Ortsheimatpflegerin Renate Grützner

Die Weide mit Claudia Reuter vom Weidenzentrum Padingbüttel

Landwirtschaft im Wechsel der letzten drei Generationen (Wremer Landwirte berichten)

Lebenssituationen und Strukturen des Dorflebens anhand verschiedener Viertelsprotokolle mit Sabine Falk und Horst Grotheer

Heimatvertriebene und Flüchtlinge finden eine neue Heimat in Wremen und umzu. Betroffene und deren Nachkommen berichten.

Europäische Leuchtturmroute: Henning Siats, Manfred Benhof Förderverein Roter Sand Bremerhaven, Thomas Bahr Förderverein Obereversand Dorum berichten

Die Bustour führte ins Saterland. Der Festausschussvorsitzenden Lothar Kortzak hat wieder alles vorbildlich organisiert.

Der Krabbentag am 11. Mai war wieder ein voller Erfolg: gutes Wetter, viele Besucher, sehr gute vor- und nachbereitende Pressearbeit. Hennings bedanke sich bei allen fleißigen Helferinnen und Helfern.

In den Sommerferien organisierte die Gemeindejugendpflege wieder Ferienpassaktionen für die Kinder und Jugendlichen der Wurster Nordseeküste. Der Wremer Heimatkreis war wieder mit der Aktion „Rund um die Krabbe“ für 8 bis 12jährige Kinder dabei. 11 Teilnehmende kamen in den Genuss des Besuchs des Museums und der Koralle und sie konnten Krabbenpulen lernen sowie Krabbengerichte probieren.

Am historischen Umzug in Mulsum zum Thema „1524 Schlacht auf dem Mulsumer Friedhof im Kampf um die Wurster Freiheit“hat der Heimatkreis aktiv teilgenommen. Carsten Djuren stellte den Umzugswagen zur Verfügung. Peter Bazak steuerte ein großes Bild in der Ortsmitte zur Werbung bei. Bei Djuren wurde der Wagen mit allerlei mittelalterlichen Gerätschaften, Hellebarden, Blumen und Grünzeugs geschmückt. Wir nahmen damit am Festumzug teil und Jens Follstich fuhr den Trecker. Der Wremer Heimatkreis unterstützte das Jubiläumsfest an dem für Jugendliche mit der Aktion „Wurster Freiheitskampf“, angeleitet von der Waldrittergruppe Hannover, gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie fördern“ und der Landesstube Altes Wursten.

Der Heimatkreis beteiligte sich am Wremer Ernteumzug unter dem Motto „90er Jahre und Land Wursten 1524“ mit einem Umzugswagen und wurde von der Jury mit dem 3. Platz und 100,- Euro belohnt.

Im Museum fand eine Lesung mit dem Autor Helmuth Heyen statt, der aus seinem Buch „Die Insel“, vorgelesen hat. Danach trug er plattdeutsche Geschichten aus seinem Buch „Löppt sik allens wedder trecht“ vor.

Musik im Museum mit dem Liedermacher und Sänger Björn Nonnweiler.

Und noch mehr: Das Museum wurde als Übungsraum für das Projekt „Nasses Land- Kulturelle Wege durch die Landschaft“ mit Akteuren des Theaters Letztes Kleinod Geestenseth zur Verfügung gestellt.

Unsere Leuchtturmwächterin Kristina besuchte in Hannover den Fernsehjournalisten Yared Dibaba und berichtete sehr professionell ca. 30 Minuten lang über ihre Arbeit in Wremen auf dem Turm. Eine tolle Reklame für Wremen. Der Europ. Meeres- Fischerei- und Aquakulturfond EMFAF tagte im Gästezentrum am Wremer Tief. Anschließend besuchten die Mitglieder das Museum für eine Führung.

Am 8. August fand in Bliedersdorf bei Stade das erste regionale Museumsleitertreffen des Landschaftsverbandes statt, Henning und Willy nahmen teil im Interesse der laufenden Förderung teil.

Silke Emmel von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen kam zu Besuch. Der EMFAF förderte 2019 die Malerarbeiten vom Rumpf bis zur Mastspitze der Koralle mit 5400 Euro. Frau Emmel überprüfte nach Ablauf der „Zweckbindungspflicht“ die Dauerhaftigkeit der Förderung. Die Koralle hat dabei positiv abgeschnitten. Anfang September wurden die vier vom Weidenzentrum Padingbüttel in Zusammenarbeit mit dem WHK hergestellten Krabbenreusen unter der Leitung von Willy Jagielki im Watt aufgestellt. An zwei Tagen hintereinander wurden Krabben gefangen, gekocht, gepult und genossen. Besuch aus Hannover: Frau Viehoff (MdL), Sprecherin der Grünen für Kulturpolitik, Denkmalschutz und Erwachsenenbildung wurde durch das Museum geführt und war am Kleinen Preußen. Eine Delegation des europäischen Vereins „European Route of Lighthouses e.V.“ besuchte das Museum und den Kleinen Preußen. Pressearbeit mit Heike Leuschner zum Thema Förderungsmöglichkeiten Daraufhin erschien ein guter Bericht über uns in der NZ.

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Museums wurde offiziell vorerst als Volleinspeiser in Betrieb genommen. Der Heimatkreis erhielten für die Maßnahme und auch für die Renovierung des Ostgiebels eine erhebliche finanzielle Förderung.

Treffen von Mitgliedern: Alle Aktiven, Turmwächter, Standesbeamte, Knipser bei Hochzeiten, rund um den Kleinen Preußen trafen sich im November. Ein besonderer Dank des 1. Vorsitzenden ging an Helga Lutz, die 20 Jahre Knipserdienste leistete und nun aus Altersgründen ihren Job aufgibt. Die Museumsdienstler der drei Wurster Museen itrafen sich im Dorumer Nationalparkhaus am Kutterhafen zu einer Führung mit dem Leiter Mathias Meerzen. Die Handwerkergruppe stellte wieder drei Weihnachsbäume – am Museum, auf der Koralle und auf dem Kleinen Preußen – auf. Im Dezember fanden dann die Adventsfeier für die Handwerkergruppe und die für alle Mitglieder im Museum statt. Die Plattdeutsch-Gruppe steuerte plattdeutsche Geschichten bei und Beate Kopf begleitete den gemeinsamen Gesang von Weihnachtsliedern mit der Gitarre. Geplant ist die Umgestaltung der Museumsabteilung „Naturraum Wattenmeer“ unter Mithilfe von Waltraut Menger statt, der ehemaligen Leiterin des Naturparkhauses in Dorum-Neufeld.

Der Kleine Preuße wurde zunächst nur teilweise neu gestrichen, im kommenden Jahr soll er komplett renoviert werden. Im Turm fanden 2024 60 Trauungen, 2 Eheversprechen, 1 Goldene Hochzeit und 2 Taufen statt. Ein Konzert fand am Turm statt: Lothar Müller, Every Monday, Pirateria waren die Interpreten.

Dann gab es noch die Berichte der aktiven Plattdeutschgruppe und der Maritimen Runde, die auch wieder einige Ausflüge unternommen haben.

Die Kalendergruppe unter der Leitung von Hendrik Friedrichs bereitet den nächsten Kalender vor, der unter dem Titel „Wremen und siene Bööm“ steht.

Der Bericht der Ortsheimatpflegerin über die 10 Jahre ihrer Tätigkeit wurde vom 2. Vorsitzenden Hendrik Friedrichs verlesen.

Veränderung im Vorstand: Henning Siats wird für zwei Jahre wiedergewählt. Karin Struhs tauscht die Funktion mit Angela Thormeyer und wird 2. Schriftführerin. Gudrun Tietze und Jörg Reinhold lösen Bernd Schäfer ab, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nicht mehr ausüben kann und leiten als Team die Gruppe Museumsgestaltung und Ausstellungen. Elke Heimbüchel wird als Leiterin der Plattdeutsch-AG Nachfolgerin von Theo Schüssler, der aus Alters- und Gesundheitsgründen das Amt aufgibt. Willy Jagielki und Jan Stelling werden sich gemeinsam um den Kleinen Preußen kümmern. Sie werden untereinander die Arbeit aufteilen. Hendrik Friedrichs wird weiterhin die AG Kalender

leiten.

14. Februar: Kinder machen Zirkus

Der Circus ZappZarap hat mit den Kindern der Tjede-Peckes- Grundschule ein Programm eingeübt. Sie präsentieren es gekonnt auf der in der Turnhalle aufgebauten Bühne den begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern. Kräftiger Beifall und viel Lob erhalten sie für ihr sehenswertes Programm. Das Team von ZappZarap, die Lehrerinnen und die Kinder haben eine tolle Vorführung ermöglicht. Der Förderverein der Schule und Elida haben das Projekt unterstützt.

Anfang Februar: Brücken in der Wremer Feldmark

Schon vor fünf Jahren wurde im Ortsrat das Thema der baufällige Brücken behandelt. Die vier Brücken, die in der Wremer Feldmark über den Grauwallkanal führen, wurden im Rahmen der Flurbereinigung in den 1970er Jahren gebaut. Sie sind inzwischen marode und müssen ersetzt werden. Vor fünf Jahren gab es den Plan bereits, aber der Topf mit den Fördermitteln war leider leer. Es wurde den Brücken noch eine Frist von fünf Jahren gegeben, währenddessen sie regelmäßig überwacht und begutachtet wurden. Bei einer neuen technischen Begutachtung zeigten sich jetzt erhebliche Mängel.

Die am weitesten nördlich gelegene Brücke am Sieverner Specken hat ihre Reststandstand erreicht und soll umgehend geschlossen werden. Sie wird vor allem von Sieverner Landwirten genutzt. Die Schließung bedeutet für sie, erhebliche Umwege in Kauf nehmen zu müssen. Auch die drei Brücken südlich davon werden nicht mehr über dieses Jahr hinaus befahren werden können.

Todesfälle im Februar

Hanke Sierck. 26. August 1938 bis 14. Februar 2025

Jürgen Schwittlinsky 30. September 1955 bis 4. Februar 2025

Wetter im Januar:

Durchschnittstemperatur: 2,5 °C – langjähriges Mittel 0,6 °C

Niederschlag: 81 l/qm – langjähriges Mittel 62 l/qm

Sonnenscheindauer: 46 Stunden – langjähriges Mittel 38 Stunden

Quelle: Deutscher Wetterdienst

27. Januar: Juchu, die Hinweisschilder kommen

Nachdem der Ortsrat seit 2022 um die Umsetzung des entwickelten Parkkonzeptes ringt, ist es endlich soweit. Erstmal sind es aber nur die Hinweisschilder am Parkplatz, was dann noch fehlt, ist die weiße Bemalung auf der Straße, die auf die Geschwindigkeitsbegrenzung hinweist. Aber immerhin!

Nach mehr als 30 Jahren Korkensammeln ist Schluss. Die Korkensammelstelle im Eingang des Ärztehauses stellt ihre Arbeit ein.

Herr Ropers in Spieka hat mir bis zu seinem leider viel zu frühen Tode die Säcke mit den gesammelten Korken abgenommen und sie weiter an den NABU transportiert. Jetzt muss ich sie zu bestimmten Zeiten nach Cuxhaven bringen und nun mag ich nicht mehr.

Vielleicht findet sich ja jemand, der den Job übernehmen will.

Hip-Hop-Workshop in der Jugendfreizeitstätte

Die Leiterin Jennifer Gschössl hat eine Förderung aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ genutzt, um ein Projekt auf die Beine zu stellen, das sich mit der Hip-Hop-Kultur beschäftigt und dabei Menschen mit und ohne Behinderungen einbezieht. Das Programm fördert zivilgesellschaftliches Engagement für ein vielfältiges und demokratisches Miteinander und die Arbeit gegen Radikalisierungen und Polarisierungen in der Gesellschaft. Und während des Projektes zeigte sich die Passgenauigkeit!

Der Hip-Hop-Workshop war sowieso Jennys Herzensprojekt und sie schrieb ein Konzept, für das sie im November die Fördermittelzusage über 3400 € bekam. Zur Umsetzung blieb dann nur noch wenig Zeit. Sie engagierte eine Tänzerin der Tanzschule Beer, einen Rapper und einen Graffiti-Künstler, bestellte Arbeitsmittel und Technik. Dann warb sie unter den Besucherinnen und Besuchern der Freizeitstätte. Die anfängliche Befürchtung nicht genügend Interessierte zu finden war unbegründet, am Ende waren mehr als genug dabei. Mehrere Jugendliche, die schon viel schlechte Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, waren engagiert bei der Sache.

Jenny freut sich über die Begeisterung der Kids und plant einen weiteren Workshop zum Thema Graffiti und Rap und in den Sommerferien ist eine ganze Woche zum Thema Hip-Hop geplant. Die gelernte Heilerziehungspflegerin, die lange in der Lebenshilfe gearbeitet hat, will auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Förderschulen anwerben. Hoffen wir, dass es das Bundesförderprogramm „Demokratie leben!“ auch nach der Wahl noch geben wird.

22. Januar: Fitness mit dem Piccolo Teatro

Viel Spaß mit den beiden ehemaligen Schulfreundinnen, die sich im Sportstudio wieder treffen. Die eine will dem Alltag entfliehen, die andere sucht einen Partner. Dazu will sie ihren Körper fit halten. Ärgerlich, dass der angeschmachtet Florian schließlich den Georg küsst. So kann es kommen. Viel Humor bei herrlichen Dialogen. Toll dass wir hier in Wremen so ein Angebot haben.

18. Januar: Feuerwehr-Grünkohl

Rund 120 Grünkohlesser und eine kaum kleinere Gruppe Grünkohlwanderer sind der Einladung der Feuerwehr gefolgt. Das Wetter war ok, kein Regen, wenig Wind, natürlich etwas kalt. Die warm angezogenen Wanderinnen und Wanderer trafen sich am Feuerwehrhaus und ließen sich schon mal mit Getränken versorgen. Dann ging es los durch den Ort bis nach Hofe, wo dann die erste größere Pause beim Marschenhof eingelegt wurde.

Beim Rückweg am Deich wurde es schon etwas dunkel. Ankommen am Gästzezentrum sahen wir es hell erleuchtet und wir durften dort in der Wärme Platz nehmen und natürlich war der Verpflegungsstand schon aufgebaut. Die Pause wurde dann etwas länger, bis es dann zurück ins Dorf ging.

Der leckere Grünkohl mit den bekannten Beilagen wurde bei Musik im tollen Saal estat. 1848 aufgetischt, und später ausgelassen getanzt. Plötzlich, um 20.25 stürzten die Feuerwehrleute aus dem Saal, Alarm. Es brannte irgendwo in der Gemeinde ein Haufen Unrat, der erstmal gelöscht werden musste.

11. Januar: Weihnachtsbaumsammler unterwegs

Wie zu jedem Jahresanfang sammeln SPD-Mitglieder die ausrangierten Weihnachtsbäume ein. Sie dienen später dem Osterfeuer als Futter. Die Spenden werden an den Haustüren eingesammelt und dienen einem guten Zweck.

8. Januar: Herdfeuerabend über die Landwirtschaft im Wandel der Generationen

Fast 100 Interessierte nahmen um das Herdfeuer Platz, es mussten viele Stühle zusätzlich angeschleppt werden. Alle hörten interessiert zu, als die Landwirte von ihrer Arbeit früher und heute berichteten. Es waren von den Wremer Höfen jeweils zwei Generationen gekommen. Von allen wurde deutlich gemacht, dass sich auf den Höfen sich viel geändert hat. Angefangen vom Deichhof der Familie Dircksen, der sich zu einem stilvollen Feriendomizil entwickelt hat. Der frühere Hof in Schottwarden der Familie Schuchmann ist inzwischen seit vielen Jahren in den Händen der Familie Müller. Der Seniorbauer berichtete von früheren Zeiten, der Sohn von den aktuellen. Auf dem Hof wird Milch- und Viehwirtschaft betrieben, es standen zwischenzeitlich auch Windenergieanlagen auf dem Gelände hinter dem Deich. Der Hof in der Hofe setzt ebenfalls auf Vieh- und Milchwirtschaft, aber der Bauer und sein Schwiegersohn als Nachfolger haben durch Umpflügen von Grünland kurz vor dem Verbot die Möglichkeit geschaffen, Ackerbau zu betreiben. Außerdem wird Energie in Biogasanlagen hergestellt. Der Hof in Ortsmitte setzt auf seine landwirtschaftlichen Maschinen, die auf anderen Höfen zum Einsatz kommen. Einen ganz anderen Weg beschreitet der Hof in Schmarren, die Viehhaltung wurde eingestellt und inzwischen stehen Hühnerställe und Biogasanlagen auf dem Gelände, zusätzlich werden Ferienwohnungen gebaut. Die selbst hergestellte Wärme geht in die Fußbodenheizung und die Hühner bekommen keine kalten Füße.

Alle heutigen Bauern haben eine landwirtschaftliche Ausbildung, entweder sind sie Meister oder haben ein Studium absolviert. Wichtig sind Ausbildungszeiten auf Höfen in andern Gegenden, um über den Tellerrand schauen zu können. Konnte man vor 60-70 Jahren noch von 20 Kühen und deren Milch eine Familie ernähren, wie ein älterer Bauer berichtete, so muss man heute wesentlich mehr Kühe melken. Deutliche Worte kamen von allen Bauern auf einen Einwand, man müsse diese Expansion ja wohl nicht machen. Doch muss man, die Alternative ist Aufgabe des Hofes.

Landwirtschaft ist kein Beruf und schon gar kein Job, Landwirtschaft muss man leben. Und für Viehhaltung braucht man besonders viel Leidenschaft. Es braucht Risikobereitschaft bei der Aufnahme von Krediten, in der Arbeitszeit darf man nicht auf die Uhr schauen, Urlaub zu nehmen, erfordert viel Organisation, die Familie sollte mitspielen. Da ist nix mit Work-life-balance!

Und Thema Tierwohl: ein Landwirt ist immer daran interessiert, dass es den Tieren gut geht, denn sonst sinken die Erträge, die Hühner geben weniger Eier, die Kühe geben weniger Milch, die Schweine nehmen weniger zu. Und das will keiner.

Ein höchst interessanter Abend, organisiert vom Vorsitzenden des Verkehrsvereins Jan-Hinrik Dircksen, liegt hinter den Besuchern. Alle haben viel gelernt.

1. Januar – Neujahr und Schietwetter

Der Verkehrsverein hat eingeladen, Gäste und auch Wremerinnen und Wremer erschienen mehr oder weniger wetterfest nachmittags im Gästezentrum zum Dorfspaziergang. Manche verzichteten angesichts von Regen, Wind und Kälte darauf und kamen dann erst zum Grünkohlessen wieder. Holger erzählte auf dem Weg durch Wremen, neues und altes über unser Dorf und die Gäste lernten einiges dazu. Beim Essen wurden dann alle wieder etwas trockener, nur die Mäntel und Jacken an der Garderobe tropften allmählich aus und setzten den Flur unter Wasser. Schließlich waren aber alle satt und zufrieden. Und der Flur wieder wasserfrei.

Trauerfälle im Januar

Hans Jürgen Lampa 12. Juni 1940 bis 25. Januar 2025

Inge Frese 20. Januar 1932 bis 24. Januar 2025

Albert Behrens. 2. Juni 1937 bis 11. Januar 2025 – ein Wremer ehrenhalber:

Albert Behrens hat über 40 Jahre als Mitglied der Bremerhavener DLRG am Wremer Strand Dienst gemacht. Die DLRG hatte 1954 nach den Verhandlungen von Friedrich Lübs, der damals Vorsitzender des Verkehrsvereins warm, mit Heinz Morgenstern von der DLRG die Strandwache übernommen. Seit 1975 war Albert mit seiner Frau Wilma und den drei Söhnen den ganzen Sommer auf dem Campingplatz. Er fuhr von dort auch zur Arbeit. Er war der Mann für das Technische und installierte auf dem Platz als Fernmeldetechniker das Fernmeldenetz für Ansagen und für das Il Silencio am Beginn und am Ende der Campingzeit, gespielt von Albert auf seiner Mundharmonika. Anfangs gab es nur ein Zelt, dann einen Wohnwagen genannt Knospe, dann eine Baracke, die aber immer wieder abgebaut werden musste, bis die DLRG 1977 schließlich das Haus auf Stelzen, das bis dahin als Campinghaus diente, nach einem gründlichen Umbau beziehen konnte. Die DLRG baute mehrere Wachtürme, immer höher, stabiler und sicherer, verfügte zunächst über ein Ruderboot und später über ein schnelles motorisiertes Boot und über einen Wattschlitten zum Transport Verletzter aus dem Watt.

Albert war auch Wattführer und führte viele Menschen sicher bei Niedrigwasser über den Meeresboden. Erst vor einigen Jahren gab er seinen Wohnwagen auf dem Nordplatz direkt an der Wattkante auf. Wir durften dort einem herrlichen Sommerabend verbringen und wurden mit den berühmten gebratenen Heringen verwöhnt.

Bis zum Sommer war er zusammen mit seiner Frau Wilma regelmäßiger Gast bei der Grille.

Friedel Brennecke 11. Dezember 1937 bis 6. Januar 2025